依頼された治具を作成のために設計したブラケットやアルミのケースができたので引き取ってきました。

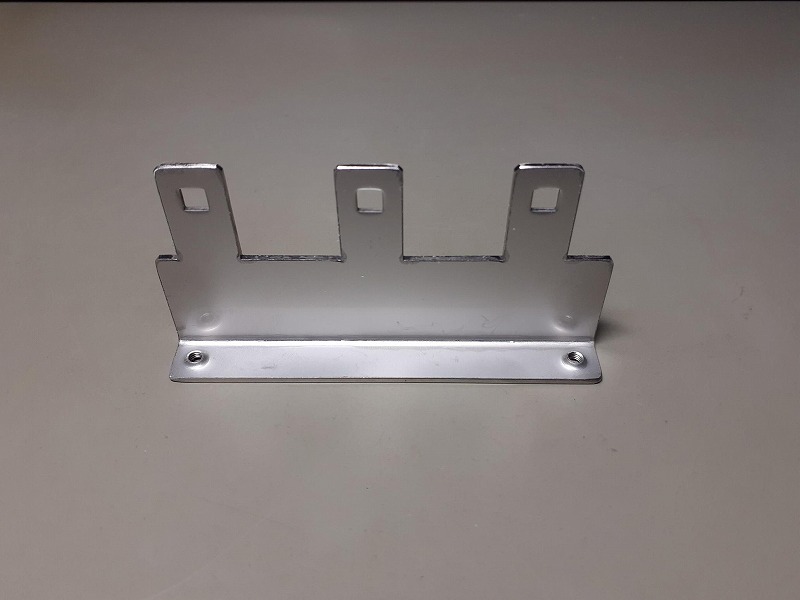

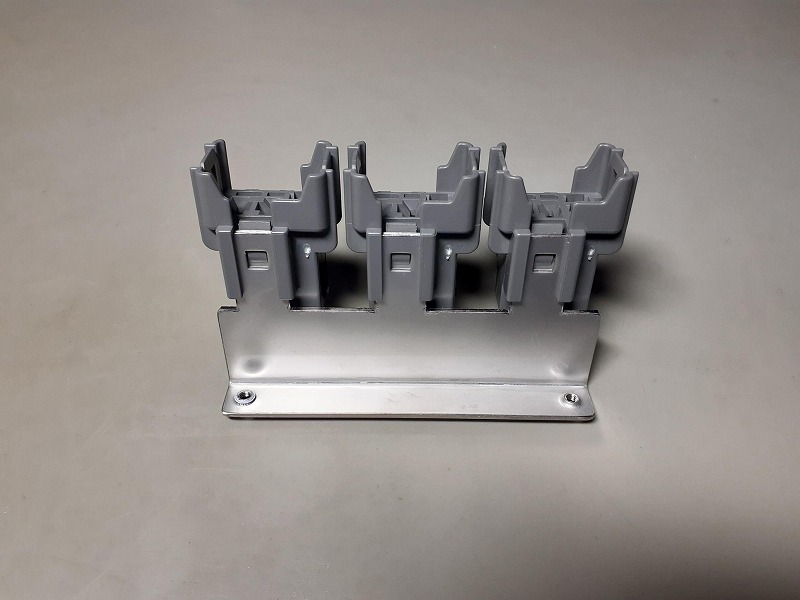

このブラケット、1.5ミリ厚のステンレス製です。何に使うかというと自動車用のマイクロISOリレーの固定用です。このブラケットにリレーソケットを差し込みます。

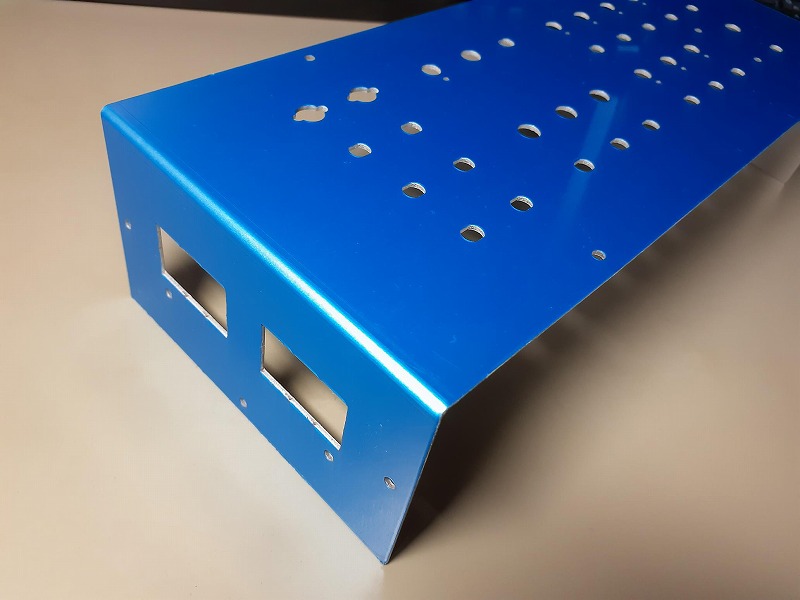

このソケットにリレーをはめ込み、ケースにM3のネジで固定します。ケースは1.5ミリ厚のアルマイト材です。

このケースにコネクタ、端子やスイッチを取り付けて配線します。青い色をしていますが、これは保護シートの色です。配線資料しか受け取っていないので具体的に何に使うのかはわかりません。動かないし音もしないという、仕事としてはあまり面白いものではありませんがこういうものも作ります。