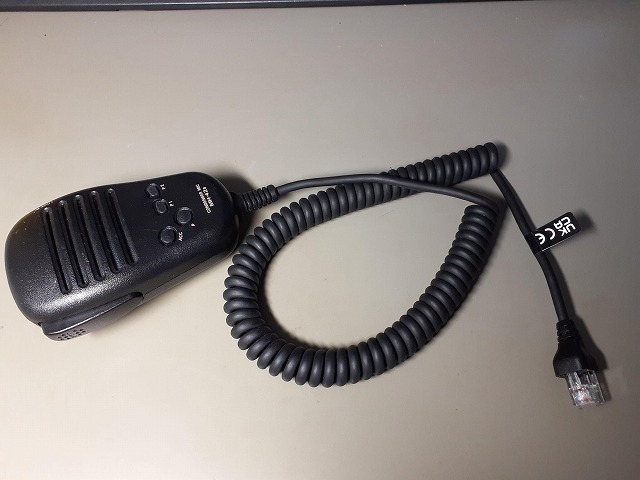

しまってあった無線機用ハンドマイクのコードが変わり果てた姿になっていました。(写真はマイクから取り外した状態。)

しばらく前にシェーバーの充電コードも同じようになってしまいました。買い換えるしかないかとネットを検索していたら水戸市のコスモ電子さんで交換用のコードを売っているという記述を発見。お店のホームページを拝見したらあったのでさっそく注文し、休日明けに届きました。マイク裏側のネジ3個所を外して交換後の姿がこちら。

おかげで元の姿に戻りました。最近の樹脂製品は全般的に劣化が早くなったように思いますが何が原因なのでしょうか?